|

В 1835 году в целях поиска топазов и аквамаринов копь была первоначально заложена

П. А. Версиловым, впоследствии разрабатывалась горным инженером Федором Федоровичем Блюмом до, предположительно, 1843 года.

Пегматитовая жила этой копи была богата разнообразными минералами. Помимо типичных для амазонитовых пегматитов амазонита, топаза, аквамарина, колумбита, граната, биотита здесь были найдены также многочисленные кристаллы самарскита, малакона (метамиктного циркона). Здесь же был найден один из крупнейший из ильменских топазов, по весу превышающий 600 гр.

В 1911–1917 годах в Ильменах проводила работы Радиевая экспедиция академии наук под руководством В. И. Вернадского. В копи для изучения строения пегматитовой жилы и с целью добычи радиоактивного самарскита, была пройдена канава длиной 30 м, шириной 1.5 м вкрест простирания жилы, которая получила название Академический ход.

|

|

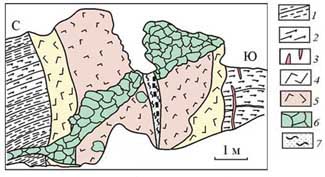

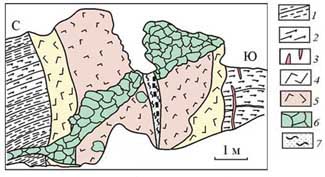

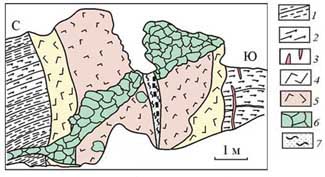

Строение пегматита Блюмовской копи (по Академическому ходу).

1 – гнейсы, 2 – амфиболиты, 3 – ранний гранитный пегматит, 4 – крупнографический кварц-микроклиновый пегматит, 5 – то же, мелкографический, с розоватым и зеленоватым микроклином, 6 – блоковый амазонитовый пегматит с топазом и бериллом, 7 – кварц-альбитовый бластомилонит с самарскитом.

В.А. Попов, В.И. Попова «Минералогия пегматитов Ильменских гор», 2006. С. 59. (по В.О. Полякову).

|

Может быть потому, что эта копь наиболее изучена и хорошо вскрыта, она и считается самой лучшей и знаменитой из всех копей в заповеднике.

Несколько килограммов самарскита, добытые Радиевой экспедицией, были отправлены в лабораторию Марии Склодовской-Кюри для опытов по изучению радиоактивности. Первые в России измерения абсолютного возраста также проводились с использованием ильменского самарскита.

|

|